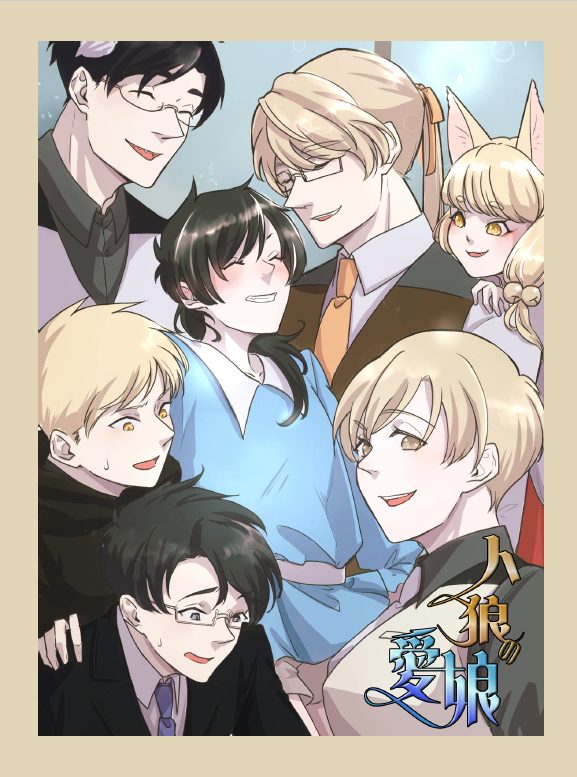

さかなのにがにが.さんのお誕生日祝いで書いたお話(2025)です。人狼探偵事務所とニカちゃんのクロスオーバー作品になります。

※▶をクリックorタップで本文が表示されます

1.万年筆と探偵帽

「あ、ニカちゃん」

会えてよかった、とへらりと笑った男に、ニカはぴょんと階段の最後の段を飛ばして上り、飛びついた。

「冥くん!」

パック探偵事務所の扉の前。冥と呼ばれた、扉の上端に頭がつきそうな大男が、飛び込んできたニカを軽々と抱きとめる。

「冥くん、こんなところで何してるの?」

「ニカちゃんに会いに来たんだよ」

ドア開かないから帰るとこだった、と言うのに、ニカが首を傾げた。

「開いてないの? さっきまでみんないたのに」

見れば確かに、ドアのガラス窓にはひんやりとした薄闇が透けて見えている。電気がついていないようだった。

「ニカ、カギ持ってるよ」

「開けてみる?」

「待ってね……」

ニカがカギを開けると、やはり人の気配のない事務所がシンと佇んでいる。

「やっぱり誰もいないみたいだね」

「パパー? かくれんぼ?」

消灯された事務所はもの寂しく、普段は人数のわりに賑やかな場所だというのに、全く違った様相を呈している。ぱたぱたと小さな足音を立てて廊下を端から端まで歩いて、ニカは事務所内に存在する部屋すべてをざっと眺めた。慎ましい給湯室、ロッカー、事務室、応接室……その数十歩のなかでかすかな違和感を覚えた事務室のデスクへ向かう。

「パパのデスク、ものが置いてある」

「ほかの机にもいっぱいもの置いてあるけど」

「それはいつも。パパのとこだけは絶対散らからないの」

目の見えないシュタインは、散らかすと混乱するから、と机の上は常にまっさらに片付けている。だというのに、今日は一筆箋と万年筆がぽつねんと置かれていた。

〈ニカへ カギを探して辿っておいで パパより〉

「……カギ?」

「どうしたの、ニカちゃん」

「パパ、やっぱりかくれんぼみたい。捕まえてごらんって」

「ふーん、なるほどね……?」

もとから眇めている目をもっと細くして、冥は自分の顎をさする。まあないと思うけど、と前置きをして、ゆっくり口を開いた。

「普段しないことをしてるってことは、これを置いたのは他人だったり」

蛍光灯に紙を透かすようにしてまじまじと一筆箋を観察し、ニカは確信する。やや右肩上がり、少し角張って不格好にところどころ重なった文字。日本語は書き慣れていないんだ、と言っていた……

「んーん、これはパパの字だよ。それに、いつもパパが使ってる万年筆のインクの匂い」

「そんなのまでわかんの? すごいじゃん」

誇らしげに胸を張ったニカの頭を反射的に撫でながら、冥は首を傾げた。

「じゃあ、このメモ書くのに使った万年筆にわざわざリボンつけて置いてんの?」

大きな手が指さした万年筆に目をやって、ニカがやはり首を傾げる。冥の想像した不自然な行動よりも、万年筆そのものへの違和感。手にとって、矯めつ眇めつ転がして、はたと気づいた。

「……色はおんなじだけど、パパのはもっと長いよ。……あれ? え。これ、ニカのお名前書いてある!!」

ニカが言う通り、リボンで飾られた万年筆の軸には、金字で「Nika.S」の刻印があった。

「って、ことは、これニカの……?」

「違うの?」

「ニカ、万年筆なんて持ってないもの」

冥は、戸惑っているニカの手元を覗き込むように腰を曲げ、それからニカを見上げて笑った。

「じゃ、プレゼントなんじゃない? リボンもついてるし」

「なんで急に」

怪訝につぶやくニカへ、冥はため息をつく。

「お誕生日でしょ、今日」

「……あーっ!」

「まさかとは思ってたけど、忘れてたの?」

だってだって、と言うものの、それらしい理由も見つからなかったらしいニカが、ぷくと頬を膨れさせた。冥は彼女の両頬を指でつまむようにふくれっ面を茶化して、背筋を伸ばす。

「プレゼントだけじゃなくて、探偵ごっこも込みかぁ。やられたな」

「ごっこじゃないよ、ニカも探偵さんだもの!」

「おっと、失礼。じゃあ、名探偵さんに俺から」

妙に小さく見えるメッセンジャーバッグから取り出した包みを、ぽすりとニカの手に置いて、冥は笑った。開けていい? と目を輝かせるニカにうなずいて、黙って開封を見守る。

包みから出てきたのは、「探偵の帽子」と言われれば多くの人が思い浮かべるだろうチェック柄の生地。シルエットに少女らしい甘さを持たせた、キャスケットだった。

「探偵っぽくて、ニカちゃんに似合うやつ、と思ってさ」

いつもの服が親父さんと揃いの茶系だし、とポケットからスマートフォンを取り出す。かぶって見せてよ、と言ってカメラを起動し、両手で帽子を持って頭に載せてみたニカを撮影した。

「これを渡しに来てくれたの? ……似合う?」

「さすがニカちゃんだよね、めちゃくちゃかわいい」

見せて見せて、とニカが覗き込んだスマホの画面には、照れ笑いで淡く頬を染めた少女が映っている。服とかよくわかんないなりに、結構いいの選んだんじゃない? 俺。と満足げな冥に、ニカはフフンと笑ってから帽子で顔を隠した。

「……ありがと、冥くん」

お部屋の中だけど、すぐ出るし、と言いつつ帽子をかぶったまま、ニカは万年筆を観察する。見れば見るほどシュタインが普段使っているものとそっくりのデザインで、おそらくはニカの手のサイズに合わせた揃いのものを調達したのだろう。

「万年筆ってどうやって使うもんなの? これ、すぐ書けんのかな」

言われてキャップを外してみたニカは、添えられていた一筆箋の端にペン先を滑らせてみた。が、インクは出ない。

「インク、入ってないのか」

「ん-、パパがバラバラにしてインク入れてるのは見たことあるけど……」

どうやってたっけ、とキャップを脇に置いて、ペンの継ぎ目を探す。ニブの付け根、持ち手の部分と軸をつまんでひねると、ねじになっている継ぎ目が外れた。

「開いた! ……なんか入ってる」

カサ、とカラのコンバーターと一緒に引き出されてきたのは、墨の香りのする半紙の切れ端だった。くるくると巻かれていたせいで、巻き癖がついてリボンのようになっている。

「なんか書いてあるよ」

「点と、線?」

・―――――・-・・・・-・・――――・・・・・・-・・――・――・

「……なんだろう。多分なにかの暗号だけど、これだけじゃわかんないよね」

大して長くもない半紙の巻きを伸ばして、灯りに透かして見るが、見えるのは墨で書かれた点と線だけ。開けた万年筆のボディを振っても、それ以上なにも出てこなかった。

「よし、みさきおにーちゃんの神社に行こう」

「神社? なんで」

「なんにもわかんないけど、この事務所で半紙と墨を使うのは、みさきおにーちゃんだもの。パパが『鍵を探せ』『辿っておいで』って言ってるんだから、足を使って探しに行かないと」

2.ワニの懐中時計

ジャマじゃなければ、俺もオトモしていい? と言う冥と手をつないで、ニカは事務所から出た。戸締りを確認して、階段を下りる。

「あの人、神主さんなの?」

「みさきおにーちゃんは宮司さんなんだって」

違いが解らない男の顔をしている冥の手を引いて、ニカの足取りは軽い。いくらか歩いて、バスに乗って、降りてからまた歩いて、さほど時間もかからずに木々に囲まれた石段の前に到着した。

「ついた!」

「ニカちゃん、こんな階段上れるの?」

「ニカは赤ちゃんじゃないんだよ、冥くん」

大きすぎる足のせいで、階段に苦戦したのは冥のほうだった。下りは尻で滑って行ったほうが早いかも、と益体もないことを考えているうちに、ニカは手水舎で手と口を清め、拝殿にあいさつに向かっている。

賽銭箱の横に置かれた参拝の作法をなぞったところで、かたわらの社務所から一人の老婆が現れた。腰の曲がった小さな体で、腰に手を組んで出てくると、ニカに目を留めてにっこりと笑う。

「あらあら、もしかしてあなたたち、深祥の勤め先の人かい」

ゆっくりとした朗らかな口調に、ニカもパッと笑顔になって返事をした。

「はい! 坂南ニカです、みさきおにーちゃんにはいつもお世話になってます」

「坂又冥です」

ニカのおまけのように名乗った冥を見上げた老婆は、顔の位置の高さに驚いたように目をしばたたいた。それからまた、しわくちゃの顔をほころばせて笑う。

「おりこうさんたちだねぇ、深祥の言ったとおりだ。こちらこそ、息子がいつもお世話になっているね」

あの子がまさか、おにいちゃんだなんて呼ばれてるとは、と老婆はしみじみとうなずいた。遅くにできた末の子の、さらに年若い妹分となると、老婆にとってはもはや孫より若い。

「みさきおにーちゃんのお母さん?」

「そうだよ」

ばあちゃんと呼んでいいよ、と調子のいいことを言いながら、老婆は二人に少し待つように伝え、社務所の玄関へ引っ込んでいく。ちょこちょこと小さな歩幅で行って戻って、再び出てきた老婆の手には小さな紙袋があった。

「ニカちゃんが来たら渡してくれって頼まれてたのさ」

シンプルな白い紙袋からは、中身の予想ができない。ただ、中に入っている箱は手鏡程度の大きさというのが、覗き込めば見えるだけだ。

「ここで開けて見てもいい?」

「もちろん。あの子、なにか悪戯を仕込んだようだからね。ゆっくりしておいき」

社務所の裏手には狭いが縁側があった。案内されたニカが帽子をとって冥と並んで座ると、老婆が冷茶を持ってくる。氷を浮かべた緑茶が、湿度の高い梅雨時の暑さに倦んでいた頭を冷やした。

紙袋から取り出した箱を開ければ、入っていたのはニカの手のひらに収まる懐中時計だった。ふたには口を開けたワニが身をひるがえしている図がデザインされており、かすかな秒針の音が、静かな重みをもってニカの手の中に時を刻んでいる。

「きれい……」

「あんな堅物~! って顔でこんなの選んでくるんだ、あの人」

ニカの小さな手のひらにフィットする程よい丸みを帯びたふたは、留め金を押すとぱかんと軽い音を立てて開いた。線の細い文字盤と時針を覆ったガラス板から、紙が滑り落ちる。

「あ」

「ヒント?」

「多分……」

今度は半紙と墨ではなく、小さくたたまれた一筆箋とボールペンの字だ。とばりにぃにの字、と一目で断定して、ニカはそれを目でなぞる。

「……とばりにぃに、ちょっと意地悪してる」

「意地悪って? あの人そんな感じだっけ」

冥もニカの手元を覗き込んだ。そうして、あー、と顎に手をやる。

「漢字多いな」

「どうやって読むの、これ」

「俺もわかんないのある……」

紙に書かれていたのは、さほど長くはない詩のようなものだった。

幼気な/若き/緑の/強かに/生ず/命を/言祝ぎて/栗花落の跳ねる/雨滴の舞踏/射干玉にふらむ

「わかきみどりの……つよ……かに……」

「なま、って字にずって送り仮名使う?」

二人で額を突き合わせるように紙とにらめっこする様を、老婆が微笑まし気に眺める。おばあちゃん……と縋るような目を向けられると、老婆は困ったように笑って二人に一つずつ飴を渡した。

「深祥は『ここまで来たなら次もわかります、口出しは無用』って言ってたね」

社務所の表から声をかけられて、老婆はしわしわの手でニカの頭を撫でてからぱたぱたと去っていく。当のニカは、深祥の言葉を聞いて少し難しい顔をして考え込むと、ハッと顔を上げた。

「とばりにぃにの学校行こ」

「え?」

「半紙と墨だけでみさきおにーちゃんの神社に来て合ってたんだから、とばりにぃにの字ってだけで学校まで行っても多分大丈夫でしょ」

「なるほどね、読めなくてもヒントにはなってるってわけ」

「とばりにぃには古くてむずかしい日本語のお勉強しに行ってるって言ってたから、学校の人に聞いたら、なにかわかるかもしれないし」

縁側から立ち上がり、意気揚々と歩きだすニカの後を歩きながら、冥は登ってきた階段のことを思い出した。あれを下るのか、と思っているうちに社務所の表へ戻ってくる。御守りを並べている老婆にニカが「ありがとう、またね!」と手を振って、すたすたと階段を下りていくので、冥も仕方なく老婆へお辞儀をして階段を下るのだった。

3.服と組紐

妙に疲れた顔をした冥と一緒に電車に揺られながら、ニカは改めて帳の詩を開いた。

「とばりにぃに、今日は午前だけ学校だって言ってたから、もしかしたら本人を捕まえられるかも」

「それで答え教えてくれるもんかなぁ」

おさらいしよ、と点と線の半紙と詩の紙を並べて、改めて眺める。

暗号メモの主がいそうなところへ行けば、次のヒントが手に入る。おそらく、全部のメモを集めると暗号が解けるのだろう、とニカは推測した。

「パパのは暗号じゃなかったけど、なにをしたらいいか教えてくれたでしょ。みさきおにーちゃんと、とばりにぃにのメモがこれ。あとはかさねぇねだけのはず」

「あと一個メモ出てきたら、全部の答え出んの……?」

「……もしかしたら、次のを見たらさっきのがわかるかもしれないし……!」

ミ、と顔をしわくちゃにしながら、ニカは二枚の紙を睨みつけた。全く関連がなさそうな二枚だが、きっとなにかしらがつながっているのだ。

「……つながっている、といえばだけど」

「なぁに、冥くん」

「やっぱりこれ、つながりすぎじゃない? さすがにどっかで切るんだと思うけど」

冥が指さしたのは点と線の半紙だった。確かなにかで見たことがある、と記憶をひねり出すべく険しい顔をする冥に、ニカもしばし考え込む。

ふと思い出されたのは、ある日かさねがやたらと指で机を叩いていた時のこと。深祥に「うるさいしお行儀が悪いですよ」と叱られていたのはともかくとして、不思議なことを言われていたのも、ニカは覚えていた。

「……かさねぇねはなんにも言ってなかったし元気だったのに、『眠いなら仮眠でも取ったらどうですか』って言われてたっけ。そのあとほんとに寝てたし……ねえ冥くん、机叩いたりして音を出して言葉を伝えることってできるのかな」

「ん-……あ、これかも……?」

小さな画面に手を余らせながら、冥が示したのはスマホの画面だった。検索結果には深祥の半紙とよく似た点と線が並んだ画像があり、「モールス信号」と表示されている。「モールス信号」で検索をかけ直せば、いくつも解説記事がヒットした。

「点と線を入力したら言葉に変換できるサイトもあるみたい」

モールス信号をざっくりと調べてみたものの、日本語、英語で信号の区切り方は異なっているらしく、記号がいくつで区切りになる、とも言えないようで、二人は顔を見合わせた。

「合ってそう……合ってそうだけど、どこで区切るのかわからないとなんて書いてあるのかわかんないよ……」

「そのヒントがこれなんじゃないの」

「かんじむずかしい」

「それはそう」

つん、と口を尖らせたニカに、しょうがないね、と冥は大きな手で背中を撫でる。区切り、区切り……とつぶやいて、詩の紙を指先でなぞれば、言葉が妙に短く区切られているのが目についた。

「……数が大事?」

「点と線いくつで一文字分か、って考えるんだったら、ヒントは数字になりそうだよね」

「数字かぁ……」

読めなくても次に向かうべき場所がどこかが分かるなら、もしかしたら読めなくても見ただけでわかるヒントかもしれない。そう考えたニカは、まずは区切りごとの文字数を数えてみることにした。

「3、2、2、3、2、3、4、7、5、7……」

「合わせたら点と線を全部足した数より大きいよ、ニカちゃん」

「じゃあ違うじゃん……」

では漢字だけの文字数を、と数えてみても、今度は点と線が盛大に余る。本当にモールス信号で合っているのか……? と疑念を生じ始めたところで、車内アナウンスが帳の通う大学の最寄りについたことを知らせた。あわあわと席を立って降車する。

「すっごい、なんにもわかんない」

眉間にしわを寄せたまま改札を通りすぎ、そのまま駅前通りに流れれば、ものの数分で大学の正門が見えてきた。やや古びて見える門からは、午前の講義を受け終えたらしい学生たちがぞろぞろと出てきている。

「こうなったらとばりにぃに捕まえて、ヒントもらわなきゃ」

「多分一番チョロ……ンン、やさしいだろうしね」

この大学の学生でもない二人だが、冥は戸惑うそぶりすら見せずに門をくぐったし、ニカは門の側に立っていた守衛に手を振って挨拶までした。年配の守衛は、いかめしい顔を緩めてニカに手を振り返す。

「ご用事かい」

「お兄ちゃんに会いに来ました!」

「そうかい、足元に気を付けてね」

「はーい!」

元気に返事をして冥に追いつくと、冥は少しニカを見下ろして、感心したようにつぶやいた。

「慣れてんね?」

「かさねぇねがね、にっこり笑ってお手々振ったら通してくれるところいっぱいあるよって」

「おお、英才教育」

昼休憩で講堂から出てきた学生の人波は、ニカでは見渡すのが難しい。はぐれないようにと冥と手をつなぎ、「とばりにぃに、いる?」と尋ねれば、冥は元から高い背をさらに少し背伸びして、ぐるりとあたりを見渡した。

モサモサとした黒髪やら、奇抜な色に染められて大胆にシャギーの入った髪やら、多くの頭を見下ろしてから、冥はニカをひょいと抱え上げた。

「わっ、冥くん!?」

「あれ、違う?」

「あ、いた! とばりにぃにー!」

冥の肘に腰かけるように抱き上げられたニカは、ぱや、とした明るいきつね色の頭を見つけると、ぶんぶんと手を振って帳を呼んだ。学友らしきとがったセンスの古着の男と並んで歩いていた帳は、一瞬顔を引きつらせて彼女のほうへ視線をやる。肘でわき腹をつついてきた隣の男を睨んでから、タッと身軽に走ってきて、空いていた冥の片手首をつかみ、人気のないほうへ引っ張っていった。

「ンな目立つ登場するのアリっすか」

これじゃ明日からしばらくあだ名が「にぃに」っすよ、とぼやきながら、すとんと地面に降ろされたニカの頭を帽子越しに撫でる。

「もうここまでたどり着いたんすね」

「どんくらいかかる想定だったの」

「夕方までだったら待ってたっす」

冥の問いに答えながら、帳は普段の通学に使っている鞄とは別に持っていた紙袋をニカに差し出した。

「でもまあ、こんなに早く俺のとこまで来たんだから、こっから先はすぐっすよ」

「ウソだぁ」

現在進行形でさっぱり解けない謎を抱えたままのニカは、思わずそう口走る。

「まだなんにもわかんないよ」

「だーいじょうぶ、わかるわかる。この中、最後のヒント入ってるし」

「やっぱり次が最後?」

「そっす」

差し出された紙袋を受け取って、ニカはそれをそっと抱きしめた。ガサ、と音がして、中身が柔らかなものであることを知る。

「それは俺とかさねさんから。んじゃ、答えの場所で待ってるっすよ」

「え、待って、とばりにぃにのヒントなんにもわかんない!」

とっさに帳を引き留めたニカの声が、思いのほか真に迫って困った様子だったので、帳は目を見開いて二人を見比べた。

「えっ、そこのおっきいシャチ漢字読めない系!?」

「最初から俺アテにしてたの!? 海育ちにはキツいって。ってかやっぱり漢字読めないとわかんないやつか」

さっさと退散しようとした帳が、少し悩むように足を止めた。このまま放置しても、おそらく二人は予約の時間までに答えの場所にたどり着きはするだろう。が、ここは帳の通う大学で、周りには級友も多くうろついており、彼らの多くは帳の書いた漢字を容易く読むはずだ。ニカの人懐っこさを考えれば、うたに描かれた本人が持った、帳作のうたが、学内に広まることになる可能性は、それなりに高い。

帳は、選択を迫られた。自作のうたが学内関係者に見られるか、自分で作ったうたを自分で解説するか。アー、とうめきながら頭を抱えて数秒考えこむと、帳は首にかけていたネックレスに触れた。

「いづな」

『イーヤーじゃ、おぬしが自分で語ればよかろう』

「一週間お稲荷さん献上するっすから」

『ふむ、ならよかろう』

「漢字の読み方だけ教えたらさっさと戻ってこいよ」

『わがままじゃの、追加注文のお代は?』

「ン~今日のデザート俺のもやるから」

『話は決まりじゃ』

姿は見えないものの、ニヤニヤとした調子の幼い声が帳といくらかのやり取りをしている。

嫌々ながらデザートを譲って、参った様子の帳の首元から、ひょろりと蛇のように細長い狐が現れ、次の瞬間「ポン」と音を立てて狐耳の少女の姿をとった。緋袴姿で金髪に鈴をつけた少女は、足取り軽くニカと冥のそばへ歩み寄る。

「ほんっとうに余計なこと言うなよ? じゃ、俺は準備あるんで」

逃げるように駆け去っていく帳を見送ると、いづなはにーっこりと笑って、ニカと冥の手を握り、歩き始めた。

「いやー、愉快愉快。好物にありつける機会をくれてありがたい限りじゃ」

「俺が漢字読めないバカでよかったって聞こえるんだけど」

「いんや? あやつ、数合わせに夢中になって誰が読むのかを失念しておったようじゃからな。バカはあやつじゃ」

カラカラと笑ういづなの足の先には、そろそろ次の講義へ向かう学生たちが席を立って空いてきた学食がある。カレー、油そば、揚げ物定食など、さまざまな香りが漂ってくるのを嗅ぎつけて、ニカの腹の虫がきゅうと鳴いた。耳ざとくそれを聞きつけた冥が、「もう昼過ぎてるもんな、お腹減ったしなんか食べてからにしよ」と食券販売機のほうへ長い脚を動かす。ぱたぱたとついていったニカがディスプレイに陳列された食品サンプルを見て「ハンバーグがある……」と目を輝かせれば、冥は唐揚げ定食の食券と一緒にハンバーグ定食の食券もボタンを押す。

「いづなちゃんは?」

「わしはおぬしらにしか姿を見せておらぬからな。きつねそばが虚空に消えるさまなど見せつけては、あとで叱られてしまう」

このあと帳の元に戻ったら食べる、と言われて、二人は一応納得した。

ニカのトマトあげる、じゃあ俺も唐揚げ一個あげる、といづなにおすそ分けをしながら、やや遅めの昼食を終えて、食器を返却口へ返すと、三人はまた同じ席について額を突き合せた。

「それで、おぬしら漢字が難しくて苦戦していたのじゃったな?」

「とばりにぃには難しい漢字をいっぱい知ってるんだね」

「部分的には読めるんだけど、送り仮名とつながらないのばっかで」

「あやつもまだまだ、気遣いの足りぬひよっこよな」

謎解きのためなら、フリガナを振ってやってもよかったろうに……と不出来な弟でも見るような顔をして遠くを見たいづなは、どれ、うたの紙を見せてみぃ、と手をだした。

幼気な/若き/緑の/強かに/生ず/命を/言祝ぎて/栗花落の跳ねる/雨滴の舞踏/射干玉にふらむ

「いたいけな、わかき、みどりの、したたかに。しょうず、いのちを、ことほぎて。ついりのはねる、うてきのぶとう、ぬばたまにふらむ……じゃな」

節をつけるように区切りながらも、いづなはつらつらとうたを読み上げた。

「読み方聞いても意味知らない言葉ばっかりだ」

「カナは振れたか?」

「うん。合ってる?」

「おお、合っておるぞ」

ニカがカキカキとメモに書いたひらがなの読み仮名を見て、いづなはゆっくりとうなずく。しばらく漢字と平仮名の数を照らし合わせていた二人を眺めていたが、そのうちにんまりと笑って身を乗り出した。

「トマトと唐揚げの礼をしなくてはな」

とんとん、と元の漢字だらけのうたを指さして、いづなは大きな狐耳をピンと立てる。

「あやつはこれを、『長歌』という古いうたの形をもとにして作ったのじゃろう。五音と七音を幾度か繰り返して、最後に七音の節を一つ加えるものじゃが、此度は決まりをいくらか無視しているようじゃな」

「古いってどれくらい?」

「ざっと千三百年ほど前の流行りじゃ」

「とばりにぃに、すごいね……」

ふふん、と自慢げにするいづなだが、彼女は実のところ、百歳に満たない若輩管狐だ。帳が受けた講義を聞きかじっただけの化けの皮がはがれる前に、と、話をうたに戻す。

「かわいらしいが強く生まれた命を祝って、梅雨の雨も美しい黒髪に降るのだろう……といった意味のうたじゃ。謎解きはもちろんじゃが、おぬしの誕生祝いのために、幾夜も頭を抱えて作っておったぞ」

いづなの金色の目に見据えられて、ニカは目をしばたたいた。

「わたしの?」

「そう。『親父や深祥さん、かさねさんみたいに、しゃれたもん用意するセンスはあんまないから』とか言っておったが」

「ある意味一番しゃれてんじゃないの?」

冥が頬杖をついて、やられたなぁとつぶやく。詩的、どころか詩そのものを贈るだなんて、ロマンチックな男、とうたに詠まれたニカの黒髪を撫でた。ニカがくすぐったそうにしているのが、髪を撫でられたからではないことに拗ねそうな自分を抑えて、冥は一つ首をかしげる。

「そういや、五、七、を繰り返すうただって?」

「うん? そうじゃの」

「改行の位置おかしいよな」

「おっと、これ以上はわしの口から教えては怒られてしまう」

大事なのは口に出して読んだときの音じゃ、と言い置くと、いづなはわざとらしいくらいそそくさと席を立ち、ぴょんと跳ねて狐の姿になると、あっという間に学食から逃げて行ってしまった。

いづなを見送った二人は、目を見合わせて、それから帳のうたに目を落とした。

「口に出して読んだときの、音?」

ニカがメモした読み仮名と帳のうたを並べて、さらに冥が自分の手帳を引っ張り出し、メモを始める。

「点と線がモールス信号だとして、区切り位置がわからないと読めない。記号がいくつで一文字分、って指示になるなら、数えてわかるようなものでしょ」

「区切りごとの文字数も、区切りの中にある漢字の数も違った……漢字が読めないとわかんないってことは、漢字の読み仮名の数が答え?」

「長歌? ってやつにしては、区切る位置がおかしいってのも、これでつじつまが合うんじゃない?」

「もとのうたが十個に区切られてるってことは、答えは十文字なのかな」

「多分? 漢字の読み仮名、数えてみよっか」

てんてんてん、とニカが書いた読み仮名のメモをつついて、音の数を数えていく。

幼気な/若き/緑の/強かに/生ず/命を/言祝ぎて/栗花落の跳ねる/雨滴の舞踏/射干玉にふらむ

「4、2、3、3、……しょうず、は……ひらがな数えると三文字だよな?」

「口に出して読んだときの音が大事って、いづなちゃん言ってたよ」

「んじゃ2かな……あとで数合ってるか確かめよ」

「ン! いのち、で3、ことほ、ぎ……で3でしょ」

「んであとは、4、6、……記号六個も使う字があんの?」

「さっきの変換サイトに入れてみてから考えよ! 最後はぬばたま、で4だね」

出てきた数字に合わせて、点と線の並びを区切り、二人はそろって首を傾げた。

・ーーー ーー ・ー・ ・・・ ー・ ・ーー ーー・ ・・・・ ・ー・・ーー ・ーー・

「……日本語でも英語でも、変換かけてもまともな言葉にならないみたいだ。どっちも『そんな組み合わせの字はない』ってとこがある」

「ええ……? 音の数と記号の数はあってたよね」

「うん」

むむ、と考え込みながら、ニカは帳から受け取った紙袋の中を覗く。そもそも点と線がなにを表しているのかが、すべての答えなのだ。この袋の中にあるヒントも、帳のうたと同じようにモールス信号を解くヒントに違いない。

がさ、と手を入れた袋の中には、ラッピングされた布がいくつかと、組紐が一本、紙片が二つ。

「お洋服と、……ストラップだ」

「かわいいじゃん」

「ニカのかな」

「他に誰が着るの、こんなかわいいの」

学食のテーブルについたまま、膝の上でひっそりと服を広げて頬を染めるニカに、冥は温かい目を向けた。センスない、と引け腰だった青年が選ぶものではなさそうな服は、おそらく青年のバイト代で事務所の紅一点が選んだのだろう。ふんわりと広がって手首の位置で絞られた袖、大きな白い襟が付いたニカの瞳の色のシャツと、白いショートパンツは、活動的だがかわいらしい。組紐のほうは、手首に巻くのでも、スマホにつけるのでもよさそうな長さだ。どうやらいづなかららしい。あたし(たち)のほうがニカちゃんのことわかってんだからね……という勝ち誇ったような幻聴が聞こえた気がして、冥はそこはかとなく悔しさを覚えながら、紙片のうちの一枚を広げた。

「……暗号が解けたら、着替える場所は用意してあるってさ」

「これ今日着ていいの!?」

「頑張って解かなきゃね」

声を弾ませたニカの頭を撫でると、ニカはいそいそと服をたたみ直して、残っていた紙片を開く。そこには謎の文字列がスンと並んでいた。

ピデハッーー!ーバス

「なぁにこれ……」

「かさねぇねの字だけど……」

事務所でもかなり常識破りの紅一点だが、これはさすがに意味不明すぎる。

「ニカちゃん、これ解けると思われてんだね」

「! ニカはパパの娘だもん……頑張ったら解けるもん……!」

ヒントと思って開けた紙片が思っていたより思考力を要求してくることばかりで、冥はややぐったりとした顔をする。一方ニカは、まだ大きめの壁が残っていたことにきゅっと口を結びながら、冥の一言でやる気を取り戻していた。

「ぴでは……」

「声に出して読むのも難しいじゃん」

「ん~……」

紙片を矯めつ眇めつ、顔を近づけたり離したり、声に出して読もうとしたり、いろいろとしているうちに、ニカは文字列がなんだか見覚えのあるもののように思えてきた。

「……アナグラム?」

「なにそれ」

「文字の順番を入れ替えちゃうの、初歩的な暗号ですって深祥おにーちゃんが言ってた」

めちゃくちゃになった文字の並びを元の形に戻すんです、と教えてくれた細い指先を思い返す。「世羅帳」を並べ替えて「戸原セリ」と偽名を作るような、もしくは元の文字列をただめちゃくちゃにするような。今回は完全に後者だろう。

「この変な文も、文字数は十文字なんだよね」

「じゃあ、並べ替えて正しい順番にして……とばりにぃにのうたの数字を同じように入れ替えたらいいのかな」

「さっきの結果を入れ替えるにしても、文字になってないとこあるからね。うたの数字を入れ替えるのが正解じゃない?」

解決の糸口が見えたせいか、冥もいくらかやる気を取り戻したらしい。謎の文字列と並べて、先ほどの帳のうたから導いた数字を手帳に書き出すと、文字と数字の組ごとに千切って机に並べる。

ピデハッーー!ーバス

4233233464

「多分、『!』は最後だよね」

ススス、と指で『!』の位置をずらす。

「伸ばし棒が連続するってこともなさそうじゃない? ……あ」

「冥くん、どうしたの?」

「俺わかったかも。そもそも、今日って何の日?」

「今日……あーっ!」

謎に謎を重ねて歩き回って、今度は二人ともすっかり忘れていたが、今日はニカの誕生日なのだ。それを考えれば、この文字列は容易に並べ替えができた。

ハッピーバースデー!

3344634223

「とりあえず移動が一番少なくなるように動かしたけど……伸ばし棒それぞれについてる数字が違うから、もしかしたらそのまま文にはならないかもしれないね」

「そしたらまた、伸ばし棒だけ入れ替えた並びで試してみよ。えーと、点と線、区切って……」

・ーー ーーー ・ー・・ ・・ー・ ・ーーーー・ ・・・ ・・ー・ ・ー ー・ ーー・

ニカが新たに区切りながらメモに書き出していく点と線を、冥が変換サイトに打ち込んでいき、ようやく変換ボタンを押下する。ぱっ、とあっさり現れた文字の並びは、ニカにはよく見覚えのあるものだった。

WOLF’SFANG

「うるふずふぁんぐ?」

「パパのお気に入りのごはんやさんだ!!」

学食のテーブルに手をついて立ち上がり、ニカはぴょんと体を跳ねさせた。昼時から陣取って考え込んでいた席の周りに、さほど人は残っていない。しかし、ちらほらと席についている学生はいて、いくつかの視線がニカへ投げかけられた。きゅうと顔を赤くして冥の隣に小さくなったニカは、それでも嬉しそうに笑っている。

「んふ、えへへ、前に連れて行ってもらって、すっごくおいしかったから、また行きたいなって言ってたの、覚えててくれたんだ……」

さっきたたんで紙袋に戻した服、それから万年筆や懐中時計、帽子をまとめて抱きしめて、ニカはくふくふとこぼれる笑みを冥に向けた。

「ニカね、たぶん今日お誕生日の人の中で一番しあわせ」

やっぱり群れでなんかするとデカいことできていいな、と少しばかり拗ねたような気分でいた冥も、心底嬉しそうなニカの笑顔には敵わず、眉を下げて笑う。

「謎が解けたのはいいけど、そのごはんやさん行かないと、親父さんたちずっと主役を待ってるんじゃないの?」

「!」

学食の窓から外を見れば、夕方というには早いが、もう午後も遅い時間の黄みを帯びた日差しが降り注いでいる。帳が「夕方までは待つつもりだった」と言っていたことを考えれば、おそらく予約の時間まで余裕はあるのだろうが……。

「冥くん! 早く行こ!!」

「んな慌てたら忘れ物するって。もらったもん置き忘れたらあとで泣くでしょニカちゃん」

行先が分かってはしゃぐニカに袖を引っ張られて、冥はわたわたと手帳をポケットにしまい込み、使っていたテーブルと椅子を見回した。千切った手帳の切れ端を手の中に収めている間にも、ニカは学食の出口へ足早に進んでいる。

「落ち着きなって」

足の長さにまかせてニカに追いついた冥は、ニカの細い肩を抱え込むように捕まえて学食を出た。

「俺そのお店知らないんだから」

「しょうがないなぁ、ニカが連れてってあげる」

「よろしくおねがいしまーす」

4.靴とパーティ

帳の通う大学から、ほとんど来た道を戻る形で探偵事務所の最寄り駅まで帰ってくると、ニカは意気揚々と歩きだした。

「パパとー、みんなとー、冥くんとパーティ~!」

上機嫌で歌いながら歩くニカに、冥は少し考えこむような顔をする。

「どうしたの? 冥くん」

「や、俺行っても大丈夫なのかな」

「来てくれないの!?」

まるでこの世の終わりのような顔をして叫んだニカに、冥は軽く両手を上げて首を振った。

「違う違う、行きたいし行くつもりだけど、予約の数に俺は入ってんのかなって」

飛び入りで一人増えるくらい、対応してくれるお店だといいんだけど……と頬をかく冥に、ニカは首をかしげる。

「予約、冥くんも入ってるよ」

「なんでわかんの」

「だって、とばりにぃにが冥くんいるの当然って顔してたもん。パパや深祥おにーちゃんはニカのことかしこい子だって言うけど、あんまり一人で出歩くのはダメって言うし……冥くんが来るのわかってて、一緒に謎解きするだろうって思って考えたんじゃないかな。そしたら、『じゃあお店の前で冥くんだけ帰してパーティしよう』とか言うわけないし」

「はぁー、ナルホドね……?」

「もし冥くんが来ると思ってなかったとしても、とばりにぃにが連絡してるよ」

くるん、と踊るように一回転して、すたすたと歩いていくニカは、なにも心配している様子がない。これがきっと、事務所での日常なのだろう。

果たして、到着した店には入り口に「本日貸し切り」のプレートがかかっており、そっとドアを開ければ奥からそわそわとしている集団の気配があった。ドアベルを聞いて寄ってきた店員は「坂南様ですね、お待ちしておりました」とにこやかに二人を店内へ招き入れる。

「お着換えの場所を用意しております。従業員控室で申し訳ないのですが」

「すたっふおんりーの先……入っていいの?」

「本日は特別です」

ニカが店員に連れられて行くのを見送った冥は、さてどうしたものかと振り向いた途端に眼前に迫っていたシュタインの顔に軽くのけぞった。

「うわ」

「よく来たね」

「ニュアンスが『よくもノコノコ』なんだよな……」

「来なかったらどうしようかと思ったよ」

「来ても来なくても怖いじゃん」

胡乱気ながらも一応歓迎のつもりらしい笑みを浮かべたシュタインに背を押されて、冥は店内の奥へ連行される。想像していた通り探偵事務所の面々が肩を寄せ合ってニコニコとしていた。食器の用意されている席は、今ここにいる事務所員五名、ニカ、そして冥のきっちり七名分。本当にニカの言う通り、予約には冥も含まれていたことを理解するしかない。

「エート、お招きいただきアリガトウゴザイマス……」

「ま、当日朝にプレゼント渡しに来るんだもんね」

「どう考えても呼んだほうがニカが喜ぶからな」

「君は私の隣ですよ。二人前食べてもらいます」

「ちゃんとたどり着いてくれて安心したっす」

「わしがいい感じにヒント出してやったおかげじゃな!」

口々に好き勝手言う事務所メンバーに苦笑して、冥は招かれるまま深祥の隣に座った。帳が「その人ほっとくと本当に食べないんすよ、丸投げしてきても全部一口は食べさせてやってください」と介護を申し付けてくるのに天を仰いでいると、ぱたぱたと軽やかな足音が聞こえてきた。どうやら先ほどまでとは足音が違う。

「パパ!」

「ニカ! よく来たね、待っていたよ」

まだ立っていたシュタインのもとへ一直線に駆けてきたニカを、シュタインはこともなげに抱き留めた。ぎゅうと腕の中に閉じ込めてから、今日ずっと考え事をしていた頭をこれでもかと撫でる。

「私たちからのプレゼントは楽しめたかい?」

「うん! 冥くんといっぱい考えていろんなとこに行ったの、楽しかった!」

シュタインがくしゃくしゃにした髪を整え直すようにもう一度撫でている間に、ぞろぞろと事務所のメンバーがニカを囲む。

「ねえパパ、万年筆の使い方、ちゃんと教えてね」

「もちろん。今度一緒にインクを入れてみような」

「パパのと同じインク!?」

「いいぞ」

「やったー!」

はしゃぐニカの頭でひょこひょこと跳ねた髪をつまんで直してやりながら、かさねが笑う。

「似合うじゃん、靴痛いとこない?」

「ぴったり! お着換えするとこに置いてあったからびっくりしちゃった!」

「服は全部とばりんからで、あたしからは靴ね。とばりん、選んだのあたしだからって変な伝え方したでしょ」

「なんで言っちゃうんすか、恥ずかしいでしょうよ」

「恥ずかしがるのわかってるから言ってんじゃん」

大学で帳から受け取った服に、白黒ツートンのショートブーツはよくマッチしていた。歩くと太めのヒールがこつんと鳴るのが「おねえさん」の靴のようで、ニカは身動きするたびに鳴るかかとの音を聞いて嬉しそうにずっと笑っている。

「かさねぇねもとばりにぃにも、ありがと! ニカおしゃれさんになっちゃった」

「かわいい子がかわいいかっこしてんのは目の保養なのよ。いっぱい着て」

「気に入ったんならよかったっす」

「あと、とばりにぃにはうたもね」

「その話は今度!!」

耳まで赤くして話を遮った帳の後ろから、深祥がひょいと顔を出す。ニカは彼を見上げると、ポケットから懐中時計を取り出した。

「深祥おにーちゃん、この時計、すっごくきれい!」

「気に入っていただけましたか」

「うん! お外行くときずっと持ってる」

「そうしてください。自分の手で時間を合わせる時計ですから、あとでやり方を教えますよ」

「ねじ巻くの?」

「そう」

「かっこいい!」

「わしの組紐も毎日持って歩くのじゃぞ」

「もちろん! どこにつけようかなぁ」

キャッキャとはしゃぐニカを、輪から少し外れて眺めていた冥は、不意に近づいてきたニカに手を引かれて上体をかがめた。すると、名の通りに笑ったニカが首元に抱き着いて、そのまま耳元に話しかける。

「冥くんも、今日ずーっと一緒にいれて楽しかった! ありがと!」

柄にもなく言葉をなくした冥は、普段は閉じているのかと思われるほど細めている目をしばし見開いて、それから仕方なさそうに笑ってニカを抱きしめた。

「……俺も。ニカちゃんと一緒にいて楽しかったよ」

「ハイハイ、悪いけどパーティはこれからなんだよお二人さん」

「店員さんが料理持って困ってるから早く座ってくださいっす~」

かさねと帳に軽く茶々を入れられて、けらけら笑いながら食卓について。さすがというか、イヌ科が集まる事務所でさらに人狼の気に入りの店ともなると、メニューはやはり肉中心で。

各々が満足いくまでたっぷりと食べて、すっかり夜になるころには、ニカはうとうとと頭を揺らしていた。

「ニカ、今日は疲れただろう。眠いなら寝てしまっていいぞ」

「ん~……ヤダ、起きてる……」

「そりゃこんな楽しい日に、さっさと寝ちゃったらもったいないもんねぇ」

「でも眠いんでしょう」

「ヤ……ねない……」

「あらら……こりゃ起きたとき拗ねるっすかね」

結局ニカは、睡魔に負けて誕生祝いの席ですやりと寝息を立て始める。

その両手はそれぞれ、シュタインと冥の服の裾をしっかりと握っていた。