青海からイワンさんへの花束と、ニット帽をプレゼントする話。

誕生日に花束を渡したときの彼の顔を、私は忘れないだろう。

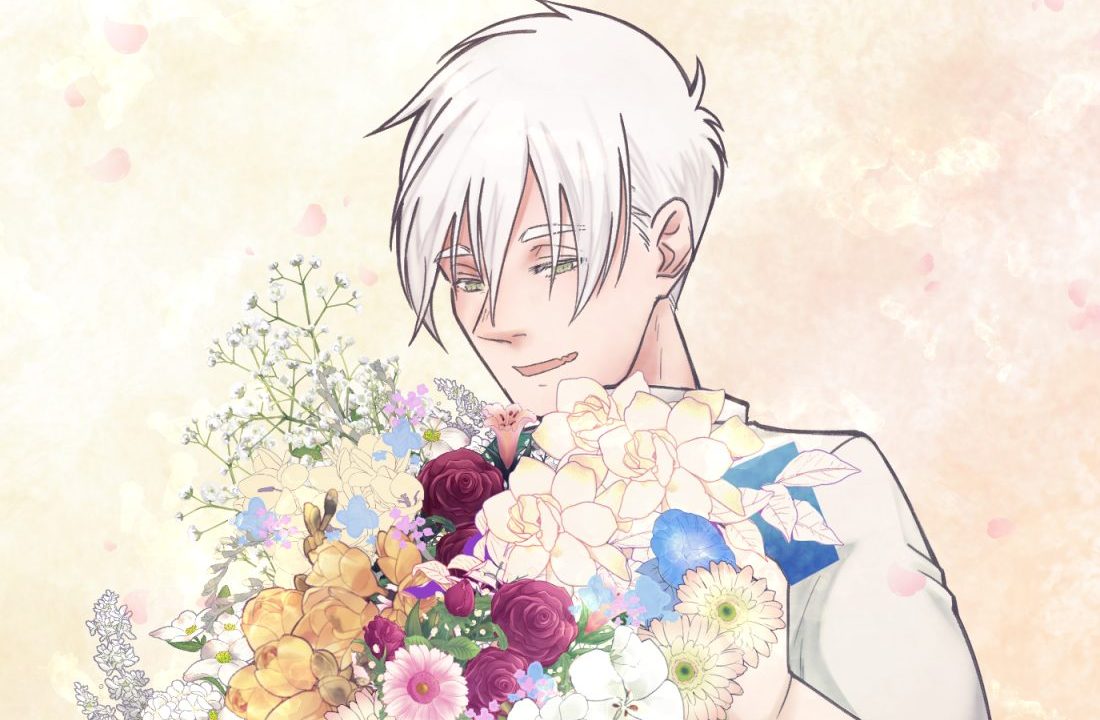

今までもぽつりぽつり、花言葉を添えてイワンさんに花を贈ったことはあった。ただ、それはどれも小さな花瓶に収まる一輪花などであって、両手で抱えるような——彼にとっては片腕で抱えられるサイズだったが、ともかく、そんな大きな花束は贈ったことがなかった。

「これ、オレに?」

「ええ、もちろん」

少し驚いたように目を丸くして、それからイワンさんは、迷いなく花束を受け取ってくれた。彼の長い腕で抱えてもなお鼻先まで枝を伸ばす花に、顔を埋めるようにして、ふわりと目元が緩む。どこかくすぐったそうに眉を寄せて、腹を気にするように花束を抱えた手に力が入った。

心の赴くまま、彼が生まれた日を祝うのにふさわしいと思った美しいものを、ひたすらに集めた。……こんなに、言ってしまえば衝動的に、考えなしに花を集めたことなどなかった。手当り次第と言おうにも、晩秋では通常手に当たりようもない春の花まで、伝手を辿って取り寄せたのだから、随分乱暴なことをしたような気もする。

大きくて、重くて、散らかっていて、まるで私の気持ちそのもの。見て、触れてわかる形になった心は、言葉を知らないいきものの求愛めいている。

気恥ずかしさに顔が焼けそうな気がしてきた頃、イワンさんが花に埋もれていたメッセージカードに目を向けた。

「……満たしてなお、あふれるほどの心を」

彼の声で読み上げられたそれは、花束の題(タイトル)のようなもので。

これかい、と花束を抱えた腕にかかっていたノウゼンカズラと藤の花を、わずかに持ち上げるのに頷く。

「“豊かな愛情”と、“決して離れない”だけは、きちんとお伝えしておきたくて」

イワンさんは伏し目がちに、喜色を滲ませた唇で、抱えた花束へキスをした。他の花に紛れさせたサイン代わりの青い朝顔が、柔らかく愛でられている。

「あ。……」

じと、と送った視線をわかっていて、彼はほんとうに嬉しそうに、優しく笑うのだ。

「ありがとう、青海さん。……オレがいちばん美しいと思う花を、抱きしめさせてくれるかい?」

そう言って、メッセージカードを持ったままの手を広げるから。拗ねたフリを続けることもできないで、花束と一緒にイワンさんの腕の中へ納まった。

「……お誕生日、おめでとうございます。もうひとつプレゼントがあるの、受け取ってくださる?」

「キミ自身、とか?」

「それはとっくにイワンさんのですわよ。……毛糸の帽子を編みましたの。これから寒くなるだろうから、よかったら」

ぎゅう、と背に回されていた手に力が入って、花束を包んだセロファンが鳴る。

「……誕生日、二年分かな」

「お花はわたくしの勝手、帽子はイワンさんがあったかくいられるように。毛糸なら、お花と違って消えものじゃありませんからね」

イワンさんは、花束をどうにか保存できないのか、とそれはもう根気よく問い詰めてきたし、冬中ずっと、出かけるときには毛糸の帽子をかぶっていた。