「どうぞ、よい夜を」

来店したときより随分と穏やかな顔をした「お客様」を見送ったイワンは、吹き抜けた冷たい風に首をすくめて店内へ戻ろうとした。くるり、踵を返しかけて、近くの角から出てきた人影に足を止める。

「……青海さん?」

「あら、ちょうどいいときに来れたみたいですわね」

ことと、と靴の踵を鳴らして小走りに駆け寄ってきた青海は、ワンピースと、袖口や襟にファーの付いたコートで少々めかしこんでいるようだった。頬に血色を透かしたチークが、イワンと目を合わせるとふわり、滲むように濃くなる。

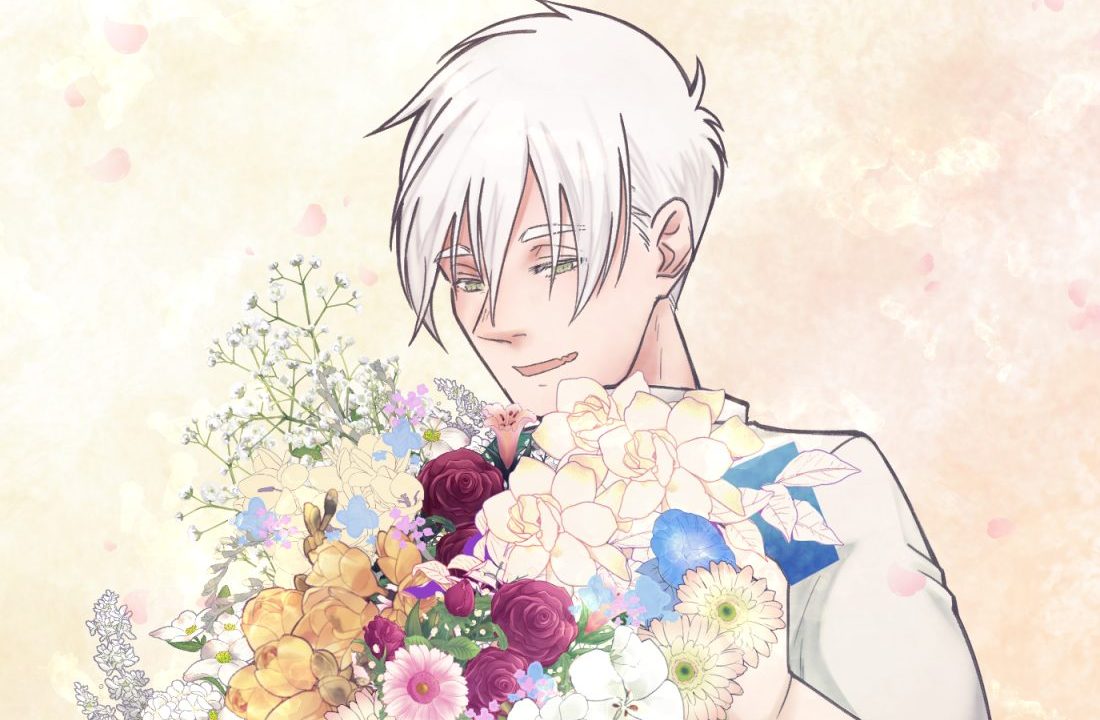

「レディ……あまりに眩しくて、もう一度昼が来たかと思ったよ。今日は一段ときれいだね」

「うふふ、そういっていただけると、頑張った甲斐がありますわね」

イワンとともにドアをくぐりながら青海が言うには、クリスマスイブのこの日、夜には予定を空けて翌日も休みを取れるよう、調整に調整を重ねたらしい。

「大変だったんじゃないかい? 書き入れ時でしょ?」

「そりゃあ、もう。でもクリスマスはイブが本番みたいなところがあるから……当日の納品を希望される方、今年はいらっしゃらなくて助かりましたわ」

代わりに今日は忙しかったですけど、とそれでも軽やかに笑う青海の頬を指の背で撫でて、イワンは眉を下げた。

「イワンさんに会いたくて頑張りましたのよ」

ほめてくださる? と言うのに肩をすくめてイワンが両腕を広げると、青海はぱっと顔を輝かせて飛び込もうとしてから少しためらう。

「コックコートにお化粧がついてしまうかも」

「オレがまだ仕事をすると思うのかい?」

片眉を上げて驚いたように言うイワンに微笑んで、青海はそっと彼の腕の中に収まった。胸板に手を添えるようにしてイワンを見上げると、背中へ回された大きな手の感触にふくふくと笑う。

「ね、イワンさん。わがままを言ってもよろしくて?」

「キミが望むことで、オレにできることならなんでも」

「……本当に?」

妙に念を押す青海にイワンは首を傾げるが、「オレは嘘はつかないよ」とうなずいて見せた。

「……すこし、浮かれたことがしてみたくて。イワンさんといると、わたくしはずっと浮かれているかもしれないのですけど」

おずおずと、しかし期待を込めた目でイワンを見つめて、青海は望みを口にする。

「クリスマスマーケットに、お誘いしたくて来ましたの。一緒にイルミネーションを見たくて」

「それは……外、だよね?」

「外ですわねぇ」

困ったような顔をしたイワンに、しかし青海は動じない。

「今日は随分冷えるよ」

「ええ、でも風はそこまで強くありませんわ」

「……本当に行くのかい?」

「イワンさんがうなずいてくだされば」

寒いからお嫌かもとは思ったのですけれど……と言いながら、彼が断わるとは思っていなそうな顔に、イワンは知らず笑いをこぼした。

「……少し、待っていてくれるかい? キミをエスコートするのに、ふさわしい格好というものがあるから」

「コックコートもとっても素敵ですわよ?」

「キッチンで火を使うための服なんだよ、コレ」

シェフのオレをキミが気に入ってくれているのは嬉しいんだけどね? と言いつつ、イワンは慣れた手つきで青海からコートを脱がせ、クロークへしまう。青海もイワンの意図を察して、おとなしく席に着いた。

「紅茶でよかったかい?」

「ありがとうございます、ゆっくり待たせていただきますわね」

「そんなに長くは、待たせないよ」

ゆるゆると会話をかわしながらも丁寧に淹れられた紅茶を前に、青海は着替えに行くイワンを見送る。ふわりと立ち上る湯気に頬を緩めて、鮮やかな水色(すいしょく)へ角砂糖ひとつ、ゆらゆらと崩れて溶けるのを見つめる。

「落ち着かなくちゃ。せっかくおめかししたのに、溶けてしまっては台無しですわ」

くるりとティースプーンでかき混ぜて、すっかり砂糖を溶かし込んだ紅茶を一口飲むと、青海は静かに深呼吸をした。

スーツに着替えて髪をセットしたイワンが戻ってくるなり、深呼吸の甲斐もなく「きゃあ」とかすかな悲鳴を上げた青海に、イワンはフフと笑った。

「キミ、本当にオレのこの格好に弱いね」

「勘違いなさらないで、わたくしはどんなイワンさんにも弱いですわよ」

「そうかい……?」

首を傾げながら、イワンは青海に手を差し出す。ほんの一口残っていた紅茶を飲みきった青海がその手を取ると、ごく自然に立ち上がるのを助けて背に手を添えた。流れるようにクローク前まで来たところで、青海がはたと口を開く。

「ティーカップがそのままですわ」

「帰ってからでも……」

「茶渋が残ってしまってはコトですわよ」

お店の大事な食器でしょう、と言いつつするりとイワンの腕の中から抜け出すと、青海はティーカップを持ってキッチンへ向かった。取り残されたイワンはしばしぽかんと立ち尽くし、それから眉を下げて少し笑った。早く行きたいのだろうし、茶渋が付いたとしても数時間程度のものならさほど苦も無く落とせる。それは青海もわかっているのだろうが、イワンが大事にしているものを、イワンと同じかそれ以上に大切に扱おうとしているのが見て取れて、どこかくすぐったいような心地で彼はクロークへ入り、自分のコートを着て青海のコートを取り出した。

「結局わたくしがお待たせしてしまって」

「いや、……ありがとう」

イワンが広げたコートに袖を通した青海は、流れで後ろに回ったイワンにそのまま抱きしめられて首を傾げる。

「どうかなさいました?」

「……うん。今日、来てくれて……ありがとう」

「あら、わたくしはわがままを言いに来ましたのに」

ころころと笑って、青海はイワンの手に自分の手を添えて撫でた。頬へ小さくキスを落として隣へ回ってきたイワンの顔色が悪いものではないのを見て、軽く息をつく。

「……行こうか」

「ええ。……ふふ、楽しみですわ」

ドアを開けた途端、室内に侵入してきた冷たい空気に思わず二人で身を寄せてから、顔を見合わせて笑う。

「やっぱり寒いよ」

「早めに帰って来ましょうね」

クリスマスマーケットに近づくにつれ、明るさと賑わいが増していく。浮かれたことがしてみたかったというだけあって、青海の足取りは軽く、弾むような靴音が上機嫌を奏でていた。

会場の中心に向かって夜闇は薄れていき、かわりにマーケットに出店している飲食店から漂う香りが濃くなっていく。

「そういえば、青海さん……夕食は?」

「お昼が遅かったので、今はさほどお腹が空いていませんのよ。イワンさんは?」

「お客様が来ていたし、味見を少ししたくらいだね」

「どこかでちゃんと食べたほうがよろしいかしら」

「……いや、いろいろと美味いものを売っていそうだし、ここで少しずつ食べていこう」

「よろしいの?」

「こういう食べ方も……悪くはないでしょ」

夜は長いから、おなかがすいたら食事を作ったっていい、とイワンが言えば、青海はぱちりと瞬きをしてからキュッとイワンの手を握って目を伏せた。

「そう、ね。夜は長いのですもの」

色とりどりの光に紛れてわかりづらく頬を染める青海の手を静かに握り返して、イワンはゆったりと会場のフードコーナーへ足を進めた。

それこそ味見をするように、二人で一つを分けたりしながら、ドイツソーセージやチュロス、シチューパンなどを食べてはあたりを見て歩き、一時間程が経った頃。それぞれホットチョコレートとグリューワインのマグカップで手を温めながら、ベンチに腰かけて電飾に輝くクリスマスツリーを眺めていた二人は、ふとお互いに目をやった。

「……見たかったものは、見れたかい」

「ええ、とってもきれい。……一番見たかったのは、イルミネーションに照らされたイワンさんでしたの」

青海がス……と手を持ち上げて、イワンの髪にさらりと指を通す。カラフルな光を透かした白髪(はくはつ)をうっとりと見つめ、青海は満足げに笑った。

「……レディ、キミ、酔ってるね……?」

「あら、イワンさんこそ」

お耳が赤くていらっしゃるわ、と前髪を払った先でじわ、と赤みがさしているイワンの耳を見てまた微笑む。

「オレが酔わないって、知ってるでしょ。寒いからだよ」

イワンはじとり、と青海の手の中にあるグリューワインと自分の手の中にあるホットチョコレートを見比べてため息をつく。青海は加熱でアルコールが飛んでいるだろうといって選んでいたが、それなりに酒としての自我を残していたらしい。

「うふふ、たしかに酔っているかもしれませんわね。でもわたくし、ほんとのことしか言ってませんのよ」

「……それ、あとはオレがもらうから、これ以上酔わないで」

青海の手からグリューワインを取り上げて、ホットチョコレートを代わりに持たせると、イワンは青海の肩を抱いた。くすくす、と笑う青海の頬に頬をすり寄せる。

「今度はオレのわがままを聞いてもらわなくちゃいけないんだから。……体が冷えてしまったから、帰ったら温めてくれるかい?」

「まあ大変、それじゃあ早く帰らないと」

ぱちぱちと瞬きをして、青海は残っていたホットチョコレートを飲みきってしまおうとマグカップを傾ける。隣でイワンもグリューワインを片付けにかかり、湯気を嗅ぐだけよりはるかに強く香るスパイスと口当たりの良いオレンジの甘さに目を丸くした。

「これ、美味いね?」

「でしょう? つい進んでしまいましたのよ。こちらもコショウが効いていておいしいですわ」

それこそもう少しアルコールを飛ばせば、お酒に弱い人や女性にも飲みやすそうな……と考え出したイワンの横で、青海は悠々とホットチョコレートを飲み進める。おいしいものに出会ったときのイワンを見ることもできて、彼女にしてみれば大満足のデートだった。

彼にとってもそうであればいい、と青海が隣へ目をやると、冷たい外気の中で嗅ぐ香りと温かい室内で嗅ぐ香りの違いを計算していたイワンが、ふと青海へ視線をやり、それから片腕で閉じ込めるように青海を抱き寄せた。

「……なんて顔してるんだい、レディ」

「そんなにおかしな顔、してましたかしら。イワンさんとお出かけできてうれしいだけですわよ」

それだけでそんなに夢心地な顔を、とは言わず、イワンはマグカップの底に残ったグリューワインを飲みきり、青海の手を引いて立ち上がった。

「マグカップは持ち帰れるのですって」

「持って帰っても、すぐには洗えないと思うよ」

「渋が付いたら、それはそれで、思い出ですわね」

「つけたままは良くないでしょ」

「じゃあ二人で洗いましょうね」

手を引かれるまま立ち上がった青海が、歌うように言う。イワンの腕にわずかばかり体重を預けて歩く青海は、時折彼の顔を見上げては、んふふと笑っていた。

二人が背にしたクリスマスマーケットの光と喧騒は瞬く間に遠くなり、キンと冴えた夜闇があたりを浸す。やがて絶えず笑っていた青海がふと顔を伏せたのを見たイワンは、少しばかり意地の悪い笑みを浮かべた。つないでいた手をひょいと持ち上げれば、つられたように顔を上げた青海の目元は真っ赤になっている。

「よ、酔っていましたのよ……」

「フフ、うん、そうだね」

ワインを飲むどころか、今日イワンの前に現れてからずっと、青海にしては甘えた言動が目立っていたことを、イワンは黙っておくことにした。わざわざ恥をかかせるのは、紳士のすることではないので。かわりに、持ち上げたての指先とうっすら潤んだ目元にキスを落として、青海を抱きしめる。

「家まで……随分遠い気がするよ」

青海の頬の熱に懐くように頬をすり寄せて呟くと、イワンはゆっくりとだが歩幅広く歩き出す。肩を抱かれて歩く青海の足音が、イワンのそれとテンポよく重なった。

「……寒いのなら、先にお風呂に入ります?」

「……のぼせちゃうよ」

「イワンさんが?」

「青海さんが」

じゃれあうような問答で、青海が風呂よりも「先」にと望んでいるものを察して、イワンはクツクツと笑う。なんのことはない、欲張りな彼女は最初から、デートもそれも望んでイワンの腕に飛び込んできているのだ。

「今度は待たせないし、待たないよ」