※もしイワンさんが青海を咬んでしまうことがあったらIF

「……ッあ、」

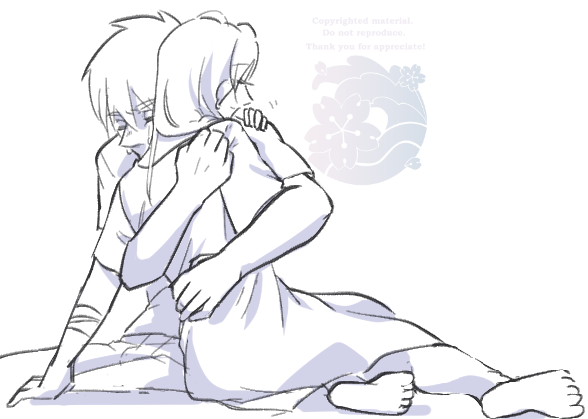

出かかった苦鳴が、痛みで喉に詰まる。前腕へ深々と食い込んだ牙が、ゆっくりと傷を広げないように抜けていくのを、唇を噛んで堪えた。

真っ青な顔をして口を閉じることもできずに震えているイワンさんの肩に、無事だった手を添える。動揺で呼吸が乱れているのか、涙こそ出ていないが嗚咽なのか、しゃくりあげるような振動をなだめるように背を撫でた。

詰めていた息を細く吐き出して、大きく吸って、もう一度吐いて、なんとか落ち着いた声を出せるように力を抜く。

咬傷から目をそらせずにいるのだろう、私と目が合わないイワンさんの目元を指の背でそっと拭った。のろのろと顔を上げたイワンさんに、だいじょうぶ、と伝える。まだ声はかすれていたけれど、ちゃんと聞こえたらしく、震えていた視線がやっと私の目に移った。

「……オレ、」

「大丈夫よ、イワンさん」

ゆるゆると首を横に振るので、私の腕を支えてくれていたイワンさんの手の中で、手のひらをゆっくりと上に向ける。

「い、今動かしたら」

制止を振り切って、彼の手に支えられたままで手を握って、開いて、と傷よりも先にある手を動かした。傷口からは動きに合わせて血が溢れたが、そんなことはどうでもよかった。

「ちゃんと動きますわ。だから、血が止まれば治ったようなものですのよ」

だから、と手近な布を傷にかぶせて押さえ、笑って見せる。

「お口が苦いでしょう。イワンさんはまず、お口をゆすいでいらして? わたくしは傷を洗ってきますから」

両手がふさがっているので、トン、と額をイワンさんの胸元にすり寄せた。ね、と見上げれば、おずおずとうなずいて、イワンさんが震える腕で抱きしめてくれる。

「……ごめん、早く、手当てをしよう」

大まかな止血が済んでから、内出血を抑えるために、少しきつめに包帯を巻いてもらった。

腕を下げていては血が下りてしまってよくないのでは、と三角巾まで用意してくれようとするのを、さすがに大げさよ、となだめる。かわりに、じんじんと熱を持ち始めた前腕を冷やす氷嚢をお願いした。ガーゼと包帯越しに、氷水の入った袋がひんやりと心地いい。

ほ、と息をついたところで、所在なさげにたたずんでいるイワンさんを手招いて、隣に座ってもらう。

「イワンさん」

「……」

なにか言いたげな口を、そっと手で覆う、久しぶりに見た仕草。無理もない、気を付けていたはずなのに私の腕に噛みついてしまって、さっきの今だ。いくら口をゆすいだといっても、血の味はそうすぐに忘れられるものではないだろうし、牙が肉に食い込む感触も残っているのだろう。もともと、彼はひとを傷つけまいと大きく口を開くことはないし、顔周りに触れることを許しもしない。私がイレギュラーなのだ。

「わたくしね、イワンさんのこと、今でもちっとも怖くないですわ」

イワンさんが喋らないので、私が勝手に話す。隣で微動だにしない大きな体へ、そっともたれかかった。

「イワンさんがワニだということ、忘れたことはありませんわ。それでも、目の前のワニは、イワンさんですのよ。わたくしのことを一等大事にしてくださる、強くて立派な、すてきな殿方」

ぐ、と隣の体がこわばるのを感じる。もしかしたら、皮肉にも聞こえるかもしれない。私がそんな意地悪を言う女ではないと、きっとわかってくれているけれど。

「イワンさんはきっと、今日のことを、我慢がきかなかったと思っているのかもしれないけれど……わたくしはそうは思っていませんのよ。本当に我慢なんかしないで噛みついたのだったら、今頃わたくしの手は、骨ごとなくなっていたでしょう」

想像してしまったのか、もたれかかっていた肩が揺れる。すり、とこめかみで懐くようにすり寄って、そっと目を閉じた。

「……わたくし、きっとどこかおかしいのね。普通なら、血が出るほど噛まれたらそれだけで恐ろしくてたまらないのでしょうけど。腱も神経も無事で、飲み込まれてもいないのだから、わたくしを大事にしてくれるイワンさんは、噛みついた瞬間にも確かにいたと思うから、ちっとも怖くないの」

隣で大きく息を吸う音がして、それから、そっと肩を押されてまっすぐに座り直す。並んで座ると立っているときよりも高さに差を感じないお顔へ視線を向ければ、迷子みたいな顔をして、ほんの小さく口を開いた。

「……キミは、少し……もう少しでいいから、オレを警戒して」

「イヤ」

「……」

必死で絞り出したのだろう言葉に即答すると、イワンさんは困ったようにまた口を閉じてしまった。

「わたくし、イワンさんと隙間なくくっついて一緒に過ごすのがなにより幸せですの。紙一枚だって間に挟みたくないし、触れる距離にいられないなんて耐えられませんわ。……でも、わたくしが傷つくと、イワンさんが苦しいのも、わかっているつもりですのよ」

氷嚢から手を放して、無事な手でそっとイワンさんの手を取る。緊張のせいか、いつもより少しひんやりしているようだった。

「だからね、わたくし、強くなりますわ。どんなに鋭い牙でも、届く前にかわしてしまえば怪我なんかしませんもの」

名案、とばかりに自信たっぷりに言い切れば、ずっとこわばっていたイワンさんの体から、少しだけ力が抜けた。

「レディ……キミって、ひとは」

ぽつ、といつもよりもだいぶ小さな声で落ちてきた呟きは、呆れとも諦めともつかない色をしていたけれど、それでもどこか嬉しそうだ。私に取られたまま、力なく握られていた手が、やんわりながらしっかりと意思を持って私の手を握り返してくる。

「……オレも、キミと……一緒にいたい」

「わたくしを逃がそうとしたり、わたくしから離れようとしたり、しないでくださいまし」

「ごめん、……わかったよ」

わがままばかり、ごめんなさいね、と言えば、キミのわがままはオレにやさしいものばかりだ、と返ってきた。私が傷つくところを見たくないだろうに、傷つけてでも離れないでと願うことが、やさしいだろうか。

なんだかぼんやりと頭が重くて、ゆっくりと瞬きをして、またイワンさんにもたれかかる。今度は少し体を傾けて、柔らかく迎えてくれたイワンさんが、ごそりと身じろぎをした。

「……青海さん」

「はい」

「妙に手が温かいと思ったけど、キミ、」

大きな手が伸びてきて、額と目元を覆う。ひんやりとして気持ちがいい。

「……熱が出てる」

「あら……」

「あら、じゃないでしょ」

怪我をした場所が熱を持つのは、ままあること。怪我が原因で全身発熱したことも、今までになかったわけではない。そんなこともありますわね、と思ったけれど、イワンさんにしてみれば腕の怪我が全身に影響するほどの大ごとだと改めて突き付けられたようなものだから、焦るのも仕方のないことだろうか。

「ちゃんと休んだ方がいい」

もたれかかっていた体をそのまま引き受けるように、背中と膝裏へ手を回して、イワンさんは軽々と私を抱き上げてしまう。怪我をした腕と氷嚢を抱え込むだけで、首に手を回すこともしないでいるのに、滑り落ちそうな気配すらない。ベッドへ行くのに歩くくらいできるはずだけれど、今はめいっぱいイワンさんに甘えてしまおうと思った。

少し眠ればすぐに下がるだろうと思っていた熱は、結局夜半まで尾を引いた。

イワンさんは本当にずっとそばにいてくれて、額に浮いた汗を拭ってくれたり、氷嚢を取り換えたりと、かいがいしく世話をしてくれている。壊れ物を扱うようにそっと触れてくる手が、熱を持った肌にはひんやりと心地よかったものだから、触れてくれるたびについ甘えてすり寄ってしまった。

そうこうしているうちに二人で眠りに落ちて、翌日。

熱が引いた後のスゥと冴えた頭で、ガーゼを交換しなくては、と思い至った。止血が済んだにしてもにじみ出るものはあるし、同じガーゼを当て続けているわけにもいかない。

……怪我くらいそれなりにしてきたから、今更自分の傷を見るのが怖いとは思わなかった。最初に見た傷の具合と痛み方で、ある程度は今どうなっているのか察しがつく。ただ、処置をするためにイワンさんの手を借りることになるのが、心苦しかった。腫れて変色した肌をどうこう思われる不安などではなく、直後に見るよりももっとひどい状況を突き付けてしまったら、きっと彼は心を痛めるだろうから。

目を覚ました姿勢のまま、包帯越しの腕を眺めていると、隣で起き上がったイワンさんが私の髪を撫でた。

「……おはよう、青海さん」

「ええ、おはよう、イワンさん」

いつも通りの朝の挨拶、額に落とされたキスに、忘れものよと私も起き上がって唇へキスを返す。

「傷は、痛むかい」

「思っていたよりはずいぶん楽ですわ」

牙の抜き方とその後の処置がお上手でしたのね、と笑えば、イワンさんは困ったように笑って私の額に触れた。熱が引いていることにほっとした顔をして、寝乱れた髪を手で梳いて軽くまとめてくれる。

「……手当てをしようか」

私は余程不安そうな顔をしたらしい。イワンさんは眉を下げて私を抱きしめた。

「準備が……できたら、すぐに戻るよ」

そう言って寝室を出ていったイワンさんを見送って、軽く包帯の上から傷を撫でた。どうか、この傷が昨日以上にイワンさんを苦しめないように、と祈る。祈ったところでどうなるものでもないけれど。

イワンさんは本当にすぐに戻ってきて、必要なものを使いやすいように広げると、一言断って包帯を解き始めた。重なっていたところを解き終わって、肌が見えてくると、一瞬手がこわばる。傷口からはかなり遠いところまで、肌が変色していた。

動揺は一瞬で、手早く包帯を解き終わると、綿菓子や糸のような飴細工に触れるよりもなお慎重に、ガーゼを剥がしていく。

予想していたよりも、少し、状態は悪かった。

剥がしたガーゼに固まりかけの滲出液を持っていかれた傷口はまだ新しく、じくじくと膨らんでいる。前腕は全体的に腫れているし、青紫や赤の内出血でまだら模様になっていて、一目見て痛々しく悲惨なありさまだ。付け焼刃のお祈りはなんの役にも立たなかったらしい。

イワンさんは、私の腕から目をそらさないまま、一つ深呼吸をして、そのまま処置を続けた。傷の周りを慎重に拭き清めて、新しいガーゼを乗せて固定し、痛みがないか様子を伺いながらくるくると包帯を巻きつけていく。その様子がまるで、息を止めたまま長い長い距離を泳ぎ切ろうと必死に水を掻く人のようで、見ればわかるほどに歯を食いしばっているものだから。

気が付けば、わたしは処置が終わるまでを、息を止めたままじっと見ていた。

巻き終えた包帯の端をしまい込んで、使った道具をてきぱきと片付けたイワンさんは、少し放心しているようだ。

止めたままだった息が苦しくて、は、と大きく吸うと、音につられたのかイワンさんがこちらを見た。ベッドの端に腰かけていたのを、少し奥へ引っ込んで、イワンさんがベッドに乗れるようにスペースを作る。

そうして、両腕を広げて「イワンさん」と呼ぶと、彼はふらふらとベッドへ膝をつき、私に抱き着いてきた。

「わたくしより痛そうなお顔なさってますわよ」

「……オレが、キミを傷つけたんだ、って、……こんなに、ひどく……」

ぎゅう、と抱きしめる力が強くなる。怪我をしていない手で背中を撫でると、イワンさんは私の肩口に額を預けて、ぽつぽつと続けた。

「こんな、……強くて大きなワニに、なったと思ったのに……キミを守りたかったはずなのに、オレが、キミを……」

じわり、じわり、服の肩が湿っていく。泣いているの、とは、聞かなかった。

程度の話ではなく、私を傷つけた、という事実に苦しんでいるのがわかるから、口を挟まずに、ただ耳を傾ける。

「……ごめん」

「ええ」

「……ごめん、青海さん……」

いつもの、包み込むような抱きしめ方とは少しだけ違った。あんなに器用な手先が、彼には細くて頼りないだろう背中へ不器用に縋ろうとするのを感じて、抱き返した手に力を込める。

「謝罪を受け入れますわ」

「うん、……うん……」

服の湿り気はどんどん重く広がっていった。イワンさんは声を上げることもなくて、ほかに出口を見つけられない苦しみや悲しみが、すべて涙になっているかのようだ。私はただ、イワンさんの背中を、届く限りで撫で続けた。

脱水が心配になるくらい泣いていたイワンさんは、いつの間にか泣き疲れて眠ってしまったらしい。すう、と健やかな寝息が時々しゃくりあげるように震えるほかは、平穏そのものだ。力の抜けた体は重く、私も安心したのか少し眠くなる。

ゆっくりと体の向きを変えて、横並びになれるように一緒にベッドへ寝そべった。ほとんどは私の服が吸っていただろうけれど、それでもイワンさんの目元には涙の痕がある。乾ききってしまう前に指の背で拭って、顔にかかっていた前髪をよけて頭を撫でた。

夜に眠って、さっき起きたばかりだ。イワンさんも私も、きっとすぐ目が覚める。おそらく喉が渇いているだろうけれど、飲み水を用意するのは起きてからのほうがいいのだろう。体勢を変える間も、イワンさんは私からちっとも離れようとはしなかったから、このまま一緒に二度寝をしてしまおう。

「おはよう、イワンさん。……ちゃんと目が開くかしら。氷嚢がもう一ついるかもしれませんわね」